科学部地学班が、かがわ総文祭に出場し、「文化庁長官賞」を受賞しました。

「不知火」の研究がこの賞を受賞するのは、2年前のかごしま総文以来です。

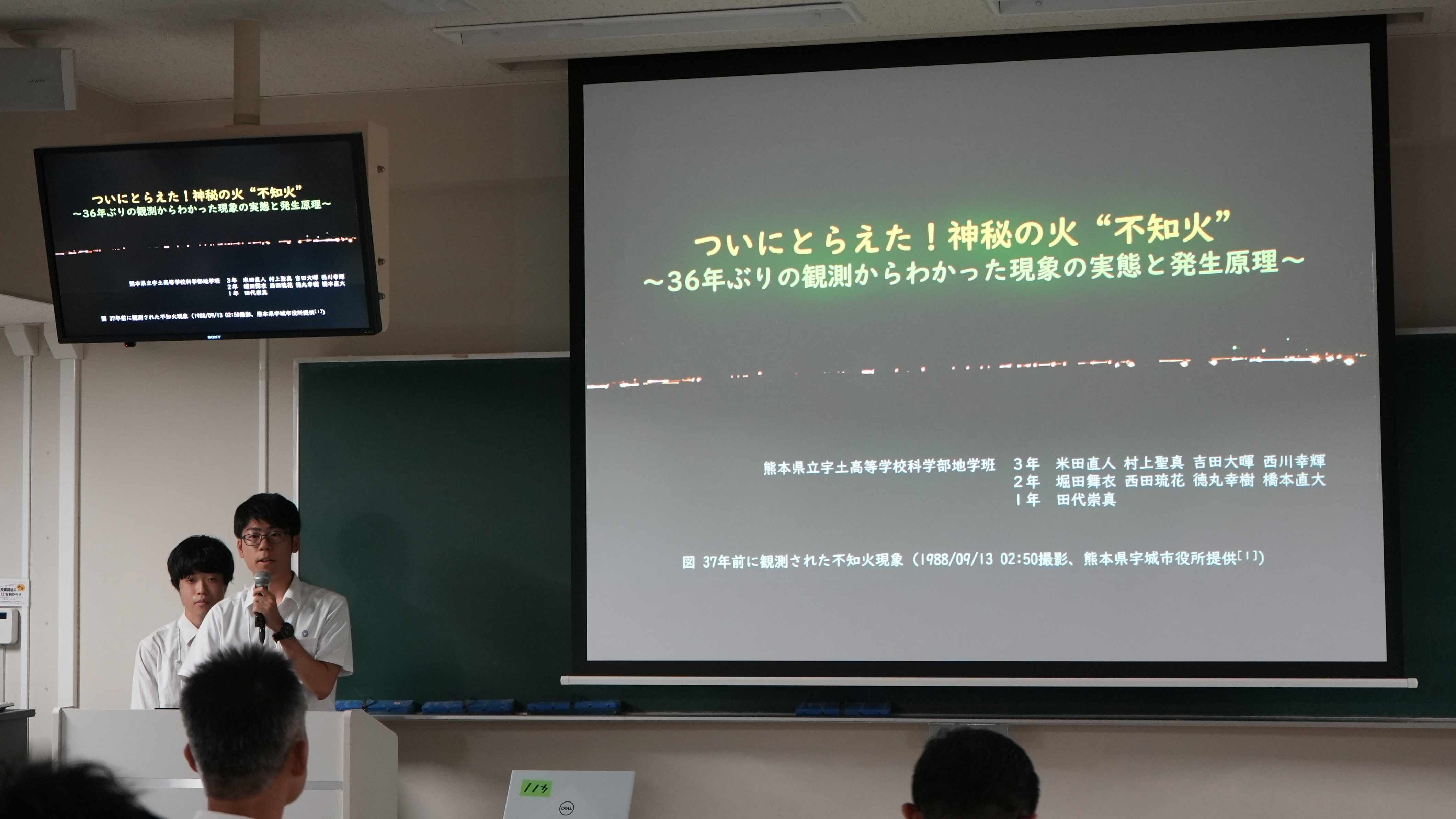

かがわ総文祭 自然科学部門 研究発表 地学部門

令和7年7月26日(土)~28日(月)に香川大学幸町キャンパスにて、自然科学部門が行われ、地学班は研究発表の地学部門に県の代表として出場しました。

発表内容は、昨年の八朔の前夜、ついに撮影に成功した「不知火(しらぬい)」についてです。

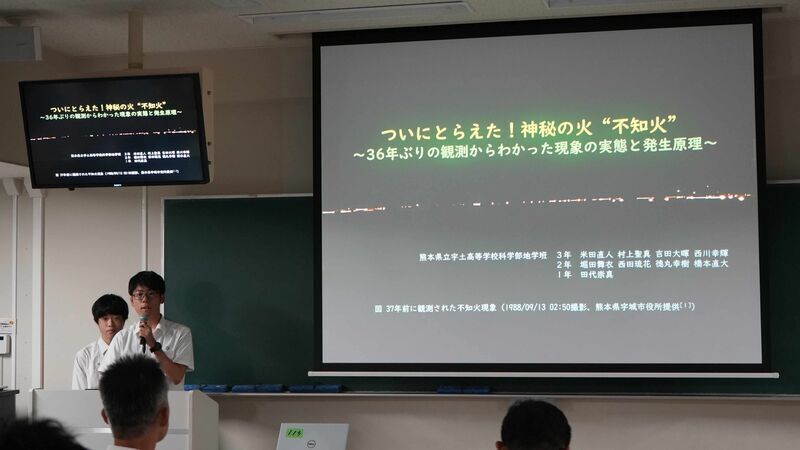

発表題目は、「ついにとらえた!神秘の火“不知火”~36年ぶりの観測から分かった現象の実態と発生原理~」です。

口頭発表の様子

実に36年ぶりの不知火の観測成功で、快挙でした。

観測に成功した不知火の様子(科学部地学班撮影)

対象物の上や下に像ができる蜃気楼は上位蜃気楼、下位蜃気楼とよばれてよく知られていますが、対象物の横に像ができる蜃気楼は詳細不明です。

理論上は側方蜃気楼とよぶことができますが、蜃気楼の専門家の間では実在しないと考えられてきました。

まさに、不知火はこの側方蜃気楼であり、だと考えられています。

撮影した動画(NHK撮影)には、一つしかないはずの漁火が、横に2つ、3つと分かれていく様子が記録されていて、時間経過で見える光源数が変化する様子が明らかとなりました。

発表の様子(撮影した動画記録に関する説明)

側方蜃気楼である不知火の動画記録は、世界初の快挙です。

発表の様子(側方蜃気楼の説明)

そして、ただ実物の横に反転して像ができるだけでなく、ゆらゆらと絶えず変化するため、不知火は単なる側方蜃気楼ではありません。

複雑な気温分布する空気中を光が異常屈折することで不知火は発生するのだろう、と不知火の発生メカニズムを考えました。

発表の様子(不知火現象の発生メカニズムに関する説明)

このことは、実際にシリコンヒーターを用いて不知火海を模したモデル実験を行い、不知火現象の再現に成功したことで検証することができました。

さらに、今回、観測に成功した大きな理由の一つが、漁火の存在であることも分かりました。

観測前の漁協や地元漁師さんとの打合せの様子

不知火の発生・観測条件はいくつかありますが、7年間、対岸の八代方面の街明かりを夜通しの観測を23回も行っても、不知火は見られませんでした。

街明かりと漁火では、海面からの高さが異なります。不知火海は、日本最大級の干満差があり、大潮の日は1日の中で3~4mほど潮位が変化します。

光路シミュレーションを行ったところ、光は海面に近いほど光はよく屈折するため、蜃気楼が起こりやすくなることが分かりました。

つまり、潮位変化しても漁火は常に海面付近にあるため、蜃気楼を生じやすく、不知火が発生しやすくなるのです。

漁火を出していただいた船の一つ

この1年間では、不知火が不知火海固有の蜃気楼現象であることの理由についても明らかにしましたが、時間の都合上、その点については発表の中ではできませんでした。

なかなか簡単ではない、不知火の謎について、昨年の観測成功の部分に焦点を当てることで、10分間という短い発表時間の中で、不知火現象の稀少性や奥深さが伝えられたのではないかと思いました。

地学部門における表彰式の様子

巡検会・市内散策

大会中は、讃岐の美味しいものに多く出会いました。

毎日1食は、UDON!!

風鈴の音を聞きながら(栗林公園にて)

沢山の石段を上り、金刀比羅宮にも参拝し、必勝祈願を行いました。

金刀比羅宮の本宮にて

本宮から見た景色は格別で、形状が美しい讃岐富士(飯野山)を見ることができました。

金刀比羅宮の本宮から見た景色

また、カンカン石ともよばれるサヌカイトの産地を見学しました。

金山けいの里では、貴重な資料や文化財、サヌカイトでできた楽器を見せてもらいました。

サヌカイトを探しているところ

安山岩ですが、斑晶が小さく、緻密な結晶構造をしているために硬いそうで、石同士で叩くとカンカンと高い音が鳴りました。

カンカンとよく鳴るサヌカイトを探しているところ

最後は、サヌカイトでできた楽器を使ったプロの方による演奏を聴きました。

暑い中での鑑賞でしたが、とても心が癒されました。

サヌカイトを用いた楽器の鑑賞会

大変有意義な全国大会となりました。

来年の秋田大会にも出場できるように研究を深めていきたいです。

「かがわ総文祭」から「あきた総文祭」への引継ぎ式の様子

謝辞

大潮の深夜、干潮時刻にかけて新月で真っ暗な海に漁火を出して下さった漁師さんや観測に同行し貴重な動画記録を撮られたNHK、観測へのクラウドファンディングに協力してくだった方など、多くの方々の力で全国2位となる「文化庁長官賞(優秀賞)」という大変名誉な賞を得ることができました。

この場を借りて、心より感謝申し上げます。

表彰式会場である高松中央高校にて

座談会の案内

最後に、座談会のご案内です。

「不知火現象発表会!by 宇土高校 地学班」と題しまして、不知火研究の座談会を行います。

詳細は以下の通りです。是非、私たちの不知火研究について話を聞きに来てください。

日時:2025年8月23日(土) 11:00~12:00

場所:不知火美術館・図書館 アトリエ大

※ 事前申し込みが必要です。

詳しくは、こちらまで 不知火美術館・図書館HP